おでんを圧力鍋で作るメリット

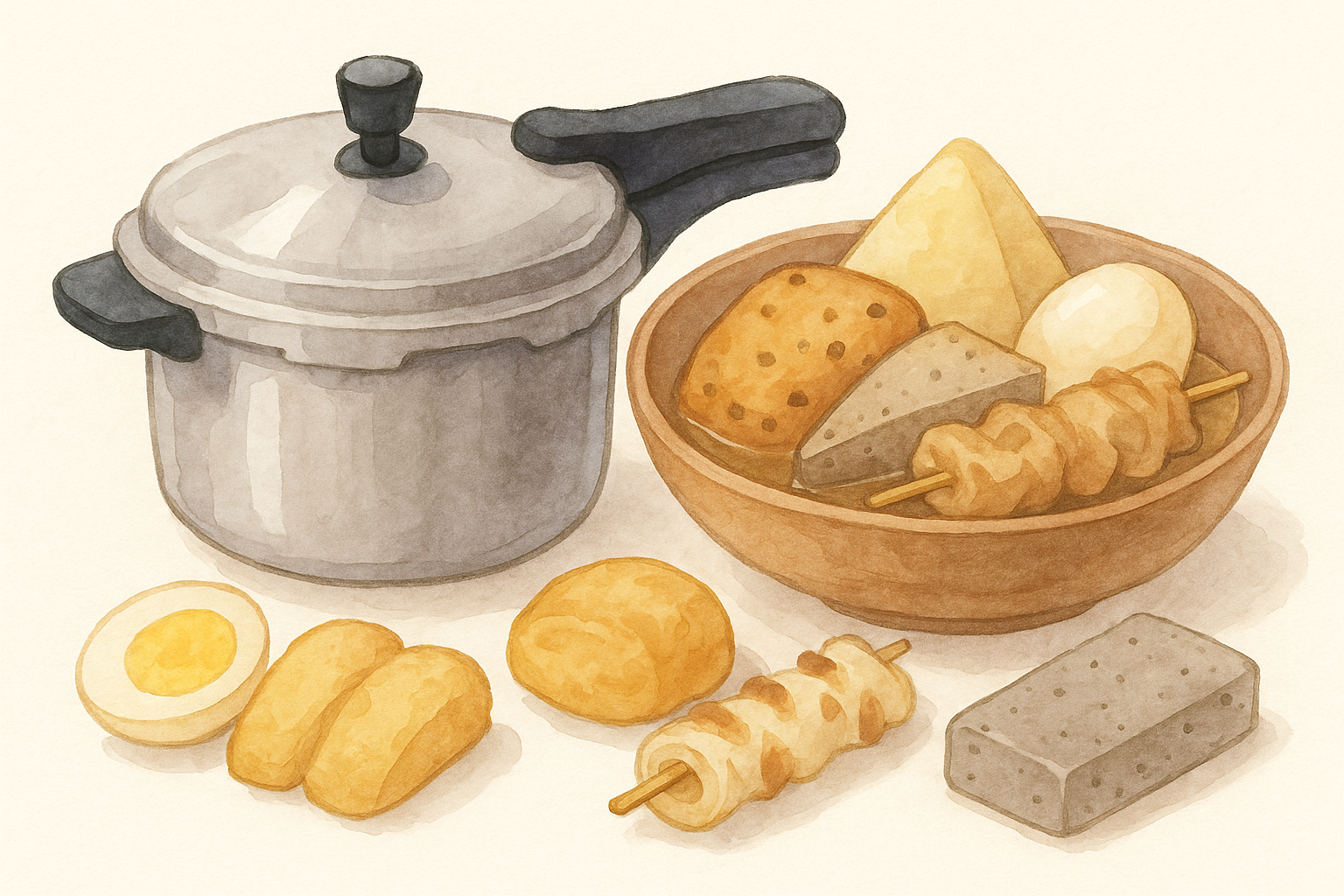

寒い季節に食べたくなる定番料理「おでん」。

家庭で作る際に活躍するのが「圧力鍋」です。

煮込み料理に向いているイメージはあるものの、おでんに圧力鍋を使ってもいいのか、使うとどんなメリットがあるのか疑問に思う方もいるかもしれません。

じっくり煮込むイメージのおでんですが、実は圧力鍋との相性は意外と良好です。

特に忙しい平日でも時短で仕上がるため、夕飯の強い味方になります。

この章では、おでん作りにおける圧力鍋の利点や、どのような食材がより美味しく仕上がるのか、具体的に解説していきます。

圧力鍋の特性とおでん調理の相性

圧力鍋は、内部を高温高圧に保ちながら調理を行うことで、短時間で食材に火を通すことができる調理器具です。

特におでんのように大根やじゃがいも、牛すじといった火が通りにくい具材が入る料理においては、圧力鍋が非常に役立ちます。

通常の鍋でじっくり煮込むと1時間以上かかるような具材でも、圧力鍋なら10〜20分程度で芯まで柔らかくなります。

そのため、時間をかけずに味をしみ込ませたいときにぴったりです。

ただし、すべての具材が圧力調理に向いているわけではなく、崩れやすいものや風味を損ねる可能性のある食材も存在します。

調理前にはその特性を把握しておくことが大切です。

時間短縮とはんぺんや練り物の魅力

圧力鍋を使う最大の利点は、やはり「時間短縮」にあります。

たとえば、大根やこんにゃくなど、じっくり煮込まなければ味がしみ込みにくい具材も、圧力調理で一気に柔らかく仕上げることができます。

また、牛すじのような固い部位でも、短時間でトロトロになるのが嬉しいポイントです。

一方で、練り物やはんぺんのように柔らかく風味のある具材は、加圧時間によって食感が失われてしまう場合もあります。

そのため、時間のかかる具材を先に圧力鍋で下ごしらえしてから、繊細な具材を加える「二段階調理」がおすすめです。

これにより、時短と美味しさの両立が可能になります。

食材の味を引き出す圧力調理のコツ

圧力鍋でおでんを美味しく仕上げるためには、いくつかのコツを押さえておく必要があります。

まず重要なのは、具材を一度に全て入れず、火の通りにくい食材だけを先に加圧することです。

たとえば大根、卵、牛すじなどは先に下ごしらえしておき、味の染みにくい具材を効率よく調理できます。

練り物やはんぺんなどは、加圧後に追加して軽く煮るだけで風味豊かに仕上がります。

また、味付けはやや薄めにしておくのもポイントです。

圧力によって旨味が凝縮されるため、濃く仕上がりやすい傾向にあります。

最後に、調理後にしばらく放置して味をなじませることで、さらに深い味わいが楽しめるようになります。

知っておきたい!おでんの圧力鍋レシピ

圧力鍋を使ったおでん作りは、時短しながらもしっかり味をしみ込ませることができるため、忙しい日にも重宝します。

通常のおでんレシピとは違い、加圧時間や食材ごとの工夫がポイントになります。

特に牛すじやじゃがいも、大根などの煮込みに時間がかかる具材は、圧力鍋を使うことで柔らかく、味わい深く仕上げられます。

この章では、まず基本的な具材の組み合わせを確認した上で、牛すじやじゃがいもの扱い方、さらには圧力鍋を使う際の時間配分や調理の手順を詳しく解説していきます。

初めて圧力鍋でおでんを作る方でも安心して実践できる内容になっています。

基本となるおでんの具材リスト

おでんにはさまざまな具材がありますが、圧力鍋に適したものとそうでないものを理解しておくことが成功のカギです。

基本の具材としておすすめなのは、大根、こんにゃく、ゆで卵、ちくわ、牛すじ、厚揚げ、じゃがいもなど。

これらは比較的加圧調理に向いており、味がしみやすく仕上がります。

一方で、はんぺんや餅入り巾着などの崩れやすい具材は、圧力調理の工程ではなく、仕上げに加えることで風味や形を保ちやすくなります。

まずは味のベースとなるだしを用意し、大根や牛すじなどの火の通りにくい具材から調理を始め、順番に仕上げるスタイルが理想です。

定番の具材を上手に組み合わせることで、家庭でも満足感のあるおでんが完成します。

牛すじやじゃがいものおすすめ調理法

牛すじは、おでんのうま味を引き出す重要な具材のひとつですが、通常の鍋では長時間煮込まなければ柔らかくなりません。

そこで活躍するのが圧力鍋です。

牛すじは一度下茹でしてから圧力鍋に入れると、アクを取り除きながら臭みも軽減できます。

加圧時間は約15〜20分が目安で、トロトロの食感に仕上がります。

じゃがいももまた、加圧調理で時短が可能ですが、種類によっては煮崩れしやすいため、メークインなど煮崩れに強い品種を使うのがポイントです。

加圧は5〜7分程度にとどめ、余熱でしっかり火を通すと型崩れを防ぎながら中までホクホクに仕上がります。

これらの具材は、おでん全体の味わいを深める存在ですので、ぜひ丁寧に調理してみてください。

圧力鍋利用時の時間管理と調理手順

圧力鍋を使ったおでん作りでは、具材ごとの加圧時間と投入タイミングが重要です。

まず、火の通りにくい大根や牛すじ、じゃがいもなどは一番最初に圧力調理を行います。

大根は下茹でしてから加圧することで、より味がしみやすくなります。

加圧時間の目安は大根で10分、牛すじは15〜20分程度。

じゃがいもは煮崩れを防ぐため、5分前後で短めに設定し、自然放置で火を通すのが理想です。

その後、ちくわやこんにゃく、厚揚げなどを加えて通常の煮込みで10〜15分程度煮ると、味のバランスが取れます。

最後にはんぺんや餅入り巾着などの柔らかい具材を投入して、軽く温める程度にとどめましょう。

時間管理をしっかり行うことで、食感と味の両立が可能になります。

避けるべき具材リスト

圧力鍋は短時間で食材を柔らかく煮込める便利な調理器具ですが、おでんの具材によっては圧力調理に不向きなものもあります。

加圧によって形が崩れたり、風味が損なわれたり、場合によっては口当たりが悪くなってしまうこともあるため注意が必要です。

せっかくの手作りおでんを美味しく仕上げるためにも、「圧力鍋に入れてはいけないもの」をあらかじめ知っておくことが大切です。

この章では、加圧に適さない代表的な具材について、その理由や注意点を詳しくご紹介します。

調理方法を工夫すれば取り入れることも可能ですので、それぞれの食材に合った使い方を知っておくと安心です。

たまごが避けられる理由とその注意点

おでんの具材として定番のゆで卵ですが、圧力鍋での加圧には向いていないとされています。

その主な理由は、加圧中に卵が割れてしまう可能性が高く、黄身がスープに流れ出てしまうことにあります。

特に殻をむいた状態で圧力鍋に入れると、加圧中の蒸気や対流によって表面が崩れやすく、見た目も悪くなってしまいます。

また、加熱時間が長すぎると黄身がパサつき、独特の硫黄臭が強く出てしまうこともあります。

そのため、卵は別でゆでておき、圧力鍋での加圧調理が終わった後に加えるのがおすすめです。

最後の仕上げに軽く煮込むだけで、十分に味をしみ込ませることができ、見た目も美しく仕上がります。

ウインナーやちくわの加圧による食感変化

ウインナーやちくわといった練り物類は、圧力鍋での加熱により食感が大きく変化してしまうことがあります。

ウインナーは加圧することで皮が破裂しやすくなり、中の脂分がスープに溶け出してしまうため、食べごたえがなくなり、旨味も損なわれます。

ちくわも同様に、もともと柔らかい構造のため、圧力をかけるとフニャッとした食感になり、本来の弾力が失われてしまうことがあります。

これらの食材は圧力鍋での調理には不向きですが、加圧後に追加して通常の煮込み時間で味をなじませることで、おいしさを保ちながら仕上げることが可能です。

ちくわやウインナーは短時間で味がしみやすいので、後入れで十分に対応できます。

こんにゃくとしらたきの調理注意点

こんにゃくやしらたきはおでんには欠かせない具材ですが、圧力鍋で調理する際には注意が必要です。

まず、こんにゃくは加圧することで独特の弾力が失われやすく、ブヨブヨとした食感になってしまうことがあります。

また、しらたきも加圧によって形が崩れたり、スープを吸いすぎて味のバランスを崩す原因になることがあります。

さらに、こんにゃく類はアクが出やすいため、他の具材にその風味が移ってしまう恐れもあります。

対策としては、こんにゃくやしらたきをあらかじめ下茹でし、圧力調理後の仕上げ段階で鍋に加えるのがおすすめです。

こうすることで、食感を保ちつつ、他の具材に影響を与えることなく、おいしいおでんを完成させることができます。

おでん調理におけるNG食材

おでんは多彩な具材で楽しめる煮込み料理ですが、圧力鍋で調理する場合、すべての食材が適しているとは限りません。

特定の食材は加圧によって崩れやすくなったり、味や食感が損なわれてしまう可能性があるため注意が必要です。

たとえば、煮崩れやすいじゃがいも、風味が変化しやすいさつま揚げなどは、調理法を間違えるとおでん全体のバランスに影響を与えてしまいます。

この章では、圧力鍋でおでんを作る際に気をつけるべきNG食材や、それぞれの理由、調理の際に意識したいポイントなどを詳しく解説していきます。

失敗を避けつつ、美味しく仕上げるための参考にしてください。

じゃがいもやさつま揚がNGとなる可能性

じゃがいもはホクホクとした食感がおでんに合う人気の具材ですが、圧力鍋では煮崩れしやすい食材でもあります。

特に男爵いものように柔らかい品種は、加圧中に崩れてしまい、スープが濁ったり、他の具材にじゃがいもの風味が移ってしまうことがあります。

圧力鍋で使うなら、煮崩れに強いメークインを選び、加圧時間は短めに設定するのがコツです。

また、さつま揚げは魚のすり身でできた練り物ですが、加圧によって風味が飛びやすく、食感もフワフワしすぎてしまう傾向があります。

さらにスープに脂や旨味が出すぎて味が濃くなりすぎる場合もあるため、加圧後に後入れするのが安全です。

牛すじに注意!圧力鍋との相性

牛すじは圧力鍋調理と非常に相性が良いとされる食材ですが、扱い方には注意が必要です。

たしかに圧力鍋を使えば、長時間煮込まずとも短時間でトロトロの柔らかさになりますが、加圧しすぎると脂とゼラチン質が過剰に溶け出してしまい、スープがこってりしすぎてしまうことがあります。

また、下処理を怠ると独特の臭みが残り、おでん全体の風味に悪影響を及ぼします。

ポイントは、事前に下茹でしてアクや脂をしっかり除いておくこと、加圧時間は15分前後にとどめることです。

さらに、圧力調理後に一度冷まして再加熱することで、旨味が凝縮され、上品な味わいに仕上がります。

扱いを間違えなければ、牛すじはおでんに深みを与える魅力的な具材です。

圧力鍋での食材選びのコツ

圧力鍋でおでんを作る際は、すべての具材を一度に入れて調理するのではなく、食材ごとの特性を踏まえた選び方と調理順序が大切です。

硬いものや火が通りにくいもの(大根・牛すじ・たまごなど)は先に圧力調理し、繊細で崩れやすい具材(練り物・じゃがいも・はんぺんなど)は加圧後に入れて短時間煮るという「二段階調理」が成功の鍵になります。

また、煮崩れしにくい品種の選定や、あらかじめ下茹でするといった工夫も有効です。

さらに、味付けは薄めにしておくことで、圧力による味の濃縮にも対応できます。

圧力鍋ならではの時短効果を活かしつつ、食感や風味を損なわない工夫を凝らせば、より美味しいおでんが楽しめます。

安全に圧力鍋を使うためのポイント

圧力鍋は、調理時間を大幅に短縮できる便利なキッチンアイテムですが、正しく使わなければ思わぬ事故やトラブルを引き起こす可能性もあります。

特に高温・高圧を利用する構造上、使い方には注意が必要です。

製品ごとの特性を把握していないと、誤った操作で吹きこぼれや破裂といった危険も起こりえます。

また、蒸気の扱いや放置のリスクについても、しっかりと理解しておくことが大切です。

この章では、圧力鍋を安全に使用するために押さえておきたい基本のポイントを解説します。

初心者の方はもちろん、普段から使っている方も、あらためて見直しておくと安心です。

圧力鍋の製品ごとの使い方の違い

圧力鍋にはさまざまなメーカーやモデルがあり、それぞれ使用方法や構造が異なります。

たとえば、ティファールやパール金属などの一般的な圧力鍋と、電気式の電気圧力鍋では操作やタイミング、加圧時間の調整方法も違います。

ガス火用とIH対応モデルでも、熱の伝わり方に差があるため、火加減の調整も重要です。

また、蓋の開閉方法やロック機構、圧力表示ピンの動作なども製品によって異なるため、取扱説明書は必ず確認しましょう。

製品のクセや特徴を理解しておくことで、調理中の失敗や事故を防ぐことができます。

自己流で扱うのではなく、まずは基本に忠実な操作を心がけることが、圧力鍋を安全に使いこなす第一歩です。

蒸気の処理と安全管理の重要性

圧力鍋を使用するうえで最も重要なのが「蒸気の扱い」です。

圧力鍋内部は高温・高圧になっており、調理後に蒸気を抜く際には噴き出す蒸気でやけどをする恐れがあります。

急いで蓋を開けようとせず、まずは圧力表示ピンが下がって完全に圧力が抜けたことを確認しましょう。

自然放置で冷ます「自然減圧」と、バルブを使って圧を抜く「急冷」の違いも理解して使い分ける必要があります。

また、吹きこぼれを防ぐために鍋の容量は8割以下に抑え、粘度の高い食材(とろみのある汁物など)は避けるのが基本です。

圧力鍋は正しく使えば非常に便利な道具ですが、安全管理を怠ると大きな事故につながるリスクもあるため、扱いには常に注意を払いましょう。

圧力鍋での放置によるリスクと対策

圧力鍋で調理後、ついついそのまま放置してしまうこともありますが、それには注意が必要です。

調理中に圧力をかけたまま長時間放置すると、食材が崩れすぎたり、焦げ付きやスープの濃度が変化してしまう原因になります。

特に再加熱時に鍋底で焦げるトラブルは多く、洗うのも手間になるため避けたいものです。

また、完全に冷めるまで蓋が開かないため、中身の状態を確認できず、加熱しすぎによる味や食感の損失にもつながります。

対策としては、加圧後はタイマーを使って加熱時間を正確に管理し、自然減圧が完了したら早めに蓋を開けて中を確認することが重要です。

特におでんのような具材が多い料理では、二段階調理を意識して、食材ごとの状態をこまめにチェックする習慣をつけましょう。

おでん圧力鍋での調理時のQ&A

圧力鍋を使ったおでん調理は時短にもなり、味もしみ込んでとても便利ですが、実際に調理してみると細かな疑問が出てくるものです。

特に初心者の方は、安全面や扱い方、加圧後の対応など、ちょっとしたポイントで戸惑うことも少なくありません。

この章では、圧力鍋でおでんを作る際によくある質問に対し、分かりやすく丁寧にお答えしていきます。

製品のふたの仕組みや冷却時の注意、さらには調理後の保存方法まで、実践に役立つ情報をまとめています。

失敗を避けて、安心して美味しいおでん作りを楽しむための参考にしてみてください。

圧力鍋のふたと安全装置について

圧力鍋のふたは、通常の鍋と違いロック機能や安全装置が備わっています。

これは高圧状態で調理を行うため、誤ってふたが開いてしまうと大変危険だからです。

多くの製品では、圧力がかかっている間はふたが開かない構造になっており、内部の圧力が完全に下がるまで安全ピンが下がらない仕組みになっています。

また、蒸気の噴出を防ぐための調圧弁や、安全弁といった複数の安全対策が組み込まれているため、正しく使えば非常に安全です。

ただし、これらの安全装置に汚れや食材のカスが詰まってしまうと正常に作動しないこともあるため、使用後のお手入れはしっかり行うことが重要です。

定期的に説明書を見直して、安全確認を行う習慣を持ちましょう。

調理後の冷却時間と注意点

圧力鍋で調理が終わった後は、すぐにふたを開けることはできません。

内部には高温の蒸気が充満しており、圧力が下がるまで安全装置がロックをかけたままになります。

冷却方法には「自然減圧」と「急冷」の2種類がありますが、おでんの場合は自然減圧がおすすめです。

自然に冷ますことで味がしみ込みやすくなり、食材も崩れにくくなります。

目安としては、火を止めてから15〜30分程度で圧力が下がりますが、製品や調理量によって差があるため、安全ピンが完全に下がったことを必ず確認してからふたを開けましょう。

また、加圧後すぐに無理に急冷すると、急激な温度変化で具材が割れたり、スープが吹き出す可能性があるため注意が必要です。

おでんの残りを活かす保存法

たくさん作ったおでんが余った場合、翌日以降に楽しむためには正しい保存方法が大切です。

まず、保存する前にしっかり冷まし、清潔な容器に移して冷蔵庫に入れましょう。

密閉できるタッパーや鍋ごとラップで覆う方法でも構いませんが、におい移りが気になる場合はフタ付き容器がおすすめです。

冷蔵保存なら2〜3日以内に食べ切るのが理想ですが、具材によっては日持ちしにくいものもあるため注意が必要です。

はんぺんや卵などは風味が変わりやすいので、保存時に別に分けておくのもひとつの手です。

冷凍する場合は、じゃがいもなどの水分が多い具材は食感が悪くなりやすいため避け、こんにゃくや大根、ちくわなどを中心に保存すると美味しさを保てます。

知って得する!おでんを圧力鍋で作る際に避けるべき具材リストまとめ

圧力鍋は、おでんを手早く、しかも味わい深く仕上げるのに最適な調理器具です。

ただし、すべての具材が加圧に向いているわけではなく、じゃがいもやはんぺん、さつま揚げ、卵などは調理の順序や加えるタイミングに工夫が必要です。

また、牛すじのような具材でも、加圧しすぎると味や食感が損なわれることがあるため、適切な加圧時間や下処理が重要になります。

安全に使うためには、圧力鍋の機種ごとの特徴や、蒸気の扱い、冷却方法についての理解も欠かせません。

うまく使いこなせば、短時間でプロのような本格おでんが家庭でも楽しめます。

今回のポイントを参考に、失敗のない美味しいおでん作りにぜひ挑戦してみてください。