冷凍庫の匂いがついた食品の悩みとは?

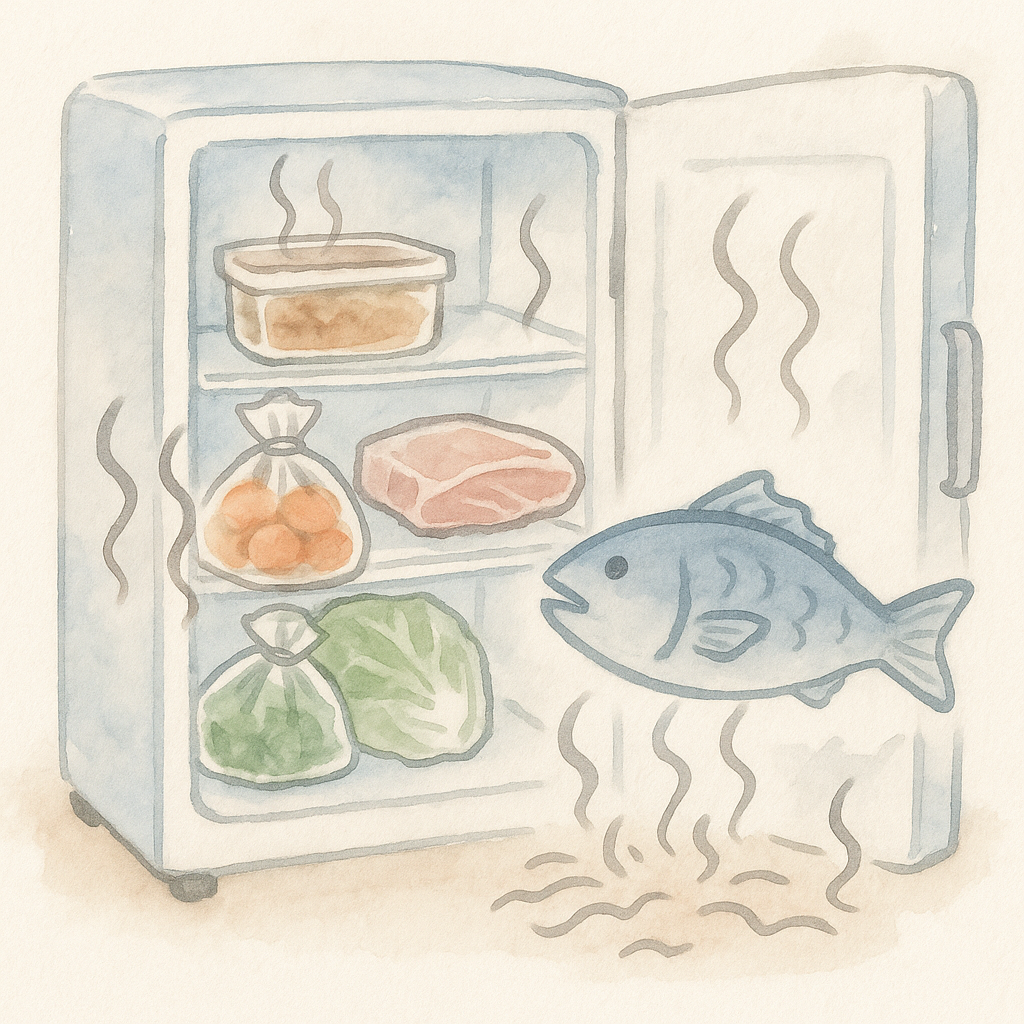

冷凍保存は食品を長持ちさせるための便利な方法ですが、一方で「冷凍庫独特の匂いが食材に移ってしまった」という悩みを抱える方も少なくありません。

冷凍庫内の匂いは密閉された空間でこもりやすく、繊細な食材に直接影響を与えてしまいます。

この章では、匂いが食品に与える影響や原因、安全性について詳しく解説していきます。

冷凍庫の香りが食品に与える影響

冷凍庫に保存していた食品を取り出したとき、開封と同時に異臭がするという経験はありませんか?これは「冷凍庫臭」と呼ばれる現象で、食品の風味や香りに大きく影響します。

特に香りの移りやすいパン類や魚介類、肉類は、匂いの混在によって本来の味わいが損なわれてしまいます。

冷凍庫に漂う他の食材の香りがラップや容器の隙間から侵入し、時間の経過とともに食品の内部にまで染み込むことで、食べる際の不快感へとつながります。

せっかく冷凍保存で食材を大切にしていても、これでは台無しになってしまいます。

なぜ冷凍庫の匂いが食品に移るのか?

匂いが食品に移ってしまう大きな理由は、「空気の循環が少ない密閉空間」+「包装の不完全さ」にあります。

冷凍庫は基本的に湿度が低く空気の流れも限定されているため、一度こもった匂いが長く残りやすい環境です。

例えば、カットされたネギや魚、タレのついた肉類など、強い香りを持つ食品をラップで軽く包んで保存してしまうと、その香りが他の食品にまで広がる原因となります。

また、古い食品の霜に匂いが吸着し、これが周囲にじわじわと移っていくケースもあります。

庫内の整理不足や掃除の怠慢も原因の一つです。

冷凍庫の匂いがついた食品を食べても大丈夫?

冷凍庫の匂いが食品に移った場合、それ自体が直ちに健康被害を引き起こすわけではありません。

ただし、匂いの原因が腐敗ガスや古くなった食材によるものである場合、食中毒や胃腸への負担につながる可能性もあるため油断は禁物です。

さらに、匂いが強いということは風味も著しく損なわれている可能性が高く、「食べられるけれど美味しくない」という残念な結果になることもあります。

判断に迷う場合は、見た目や色、解凍時の状態、味見の段階で少しでも異常を感じたら、無理せず処分するのが賢明です。

冷凍庫の匂いを消す方法

冷凍庫にこもる嫌な匂いを放置していると、保存しているすべての食材に影響を与えてしまう可能性があります。

しかし、正しい方法を実践すれば、冷凍庫の臭いは十分に改善・防止することが可能です。

この章では、家庭ですぐに始められる脱臭対策から、掃除やメンテナンスのコツまで、実用的な方法を紹介します。

簡単!冷凍庫内の脱臭剤活用法

冷凍庫の匂い対策としてもっとも手軽で効果的なのが、市販の脱臭剤を活用する方法です。

専用の冷凍庫用脱臭剤は、低温でも効果を発揮する成分が使われており、活性炭やゼオライトなどが臭気をしっかり吸着してくれます。

使い方も簡単で、パッケージを開けて冷凍庫内の隅に置くだけ。

定期的に交換するだけで、手間なく匂い対策が可能です。

さらに、コンパクトな設計のものが多いため、収納スペースを圧迫しません。

冷凍庫を頻繁に開閉する家庭や、匂いの強い食品を保存することが多い場合には、2個設置しても良いでしょう。

重曹を使った臭い除去の実践法

ナチュラル素材である重曹は、冷凍庫の臭い取りにも活躍する万能アイテムです。

使い方は簡単で、小さな容器や紙コップに重曹を入れて冷凍庫の隅に置くだけ。

重曹は空気中の湿気や匂い成分を吸着する性質があり、冷凍庫内にこもった食品由来の臭気を穏やかに除去してくれます。

さらに重曹は安価で手に入りやすく、環境や体にも優しいため、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。

ただし、1〜2か月を目安に中身を交換する必要があります。

匂いが強いときは、重曹にアロマオイルを数滴加えることで消臭+芳香効果も期待できます。

冷凍庫掃除のコツと効果的な頻度

匂いの元を断つには、冷凍庫内部の定期的な掃除が不可欠です。

まずは食品をすべて取り出して電源をオフにし、霜がある場合は完全に溶かしてから掃除を始めましょう。

庫内の汚れには、ぬるま湯に中性洗剤を少量加えた布で拭き取るのが効果的です。

拭き掃除の後は、水拭き→乾拭きの順でしっかり仕上げることで、雑菌やカビの繁殖を防げます。

仕上げにアルコールスプレーで除菌を行うと、清潔感が持続しやすくなります。

理想的な掃除の頻度は2〜3か月に一度。

特に夏場や湿気の多い季節には、月1回程度の掃除を意識すると安心です。

冷凍庫の匂い対策を始めるべき理由

冷凍庫の匂いは、単に不快なだけではなく、食品の質や安全性にも深く関係しています。

見た目や匂いは食品の鮮度を見極める重要な手がかりであり、それが損なわれると食欲が落ちるばかりか、健康を損ねるリスクさえ生じます。

この章では、冷凍庫の匂いがもたらす悪影響と、それを防ぐために対策を取るべき根拠について解説します。

食品劣化と健康に対する影響

冷凍庫内で発生する匂いは、食品の品質低下を示すサインである場合があります。

匂いが食品に移ることで風味が劣化するのはもちろん、腐敗ガスや酸化によって発生した臭いであれば、食品そのものの安全性にも不安が残ります。

特に匂いが強いのにそのまま調理して食べた場合、消化不良や胃もたれを引き起こす可能性も。

さらに、見た目では劣化が分かりにくい冷凍食品ほど、匂いによる判断が重要になります。

冷凍庫の衛生状態を保つことは、健康を守る第一歩でもあるのです。

冷凍庫の空気清浄化の重要性

冷凍庫は密閉された空間であるため、一度こもった臭気は循環せずに滞留します。

その結果、庫内の空気が汚れてしまい、保存中の食材すべてに悪影響を及ぼすことがあります。

特に匂いが強い食品(ネギ・ニンニク・生魚など)をそのまま保存していると、冷気に乗って臭気が全体に広がってしまいます。

脱臭剤や重曹などを使って空気を清浄化することにより、食品の風味を保ちやすくなり、冷凍庫内の衛生環境も向上します。

快適な保存空間を維持するためには、冷気そのものを“清潔に保つ”という意識が必要です。

定期的なメンテナンスのメリット

冷凍庫を定期的に掃除・整理・メンテナンスすることは、匂いを防ぐだけでなく、庫内全体の効率や電気代の節約にもつながります。

霜取りや掃除を怠ると冷却効率が下がり、庫内温度が安定しにくくなります。

その結果、食品の保存状態が悪化し、傷みやすくなったり、無駄に電力を消費したりといった問題が発生します。

また、整理整頓することで食品のロスが減り、「いつ冷凍したか分からない」「何が入っていたか忘れた」といったトラブルも防げます。

メンテナンスは一石三鳥の効果がある習慣として、月に1回程度の見直しをおすすめします。

人気の冷凍庫消臭アイテムランキング

冷凍庫の匂い対策に効果的なアイテムは、実にさまざまな種類があります。

市販の商品から自作できるものまで、安全性・手軽さ・持続力などに注目して選ぶことが大切です。

この章では、家庭で活用しやすい冷凍庫用の消臭アイテムやスプレー、収納時の工夫に焦点をあてて、人気の高い対策法を具体的にご紹介します。

家庭でできる安全な消臭商品

市販されている冷凍庫用消臭剤は、活性炭や備長炭、天然ミネラル成分を利用した製品が多く、安全性が高くて安心して使えるのが特長です。

たとえば、冷凍庫や冷蔵庫に貼るタイプのシート状脱臭剤や、置くだけの炭パック、冷気の流れを妨げない設計の脱臭ゲルなどが人気です。

なかでも無香料タイプは食品の風味に影響を与えず、毎日の料理にも安心。

100均やドラッグストアでも手に入る手軽さから、まとめ買いして定期的に取り替える家庭も少なくありません。

天然由来成分にこだわった商品を選べば、小さなお子さんやペットのいる家庭でも安心して使用できます。

効果的な脱臭スプレーの選び方

脱臭スプレーは即効性がある点が魅力ですが、冷凍庫のような密閉空間で使用する際は「食品に使っても安全」と表示されているものを選ぶことが重要です。

アルコール成分の強い製品や香料付きのスプレーは、食品の匂い移りの原因になりかねないため避けましょう。

おすすめは、無臭タイプで天然由来の消臭成分(茶カテキン、グレープフルーツ種子エキスなど)を含んだもの。

スプレー後に拭き取るタイプか、そのまま乾燥させるだけのタイプかも使い勝手に影響するので、使用シーンに応じて選ぶと良いでしょう。

掃除後の仕上げに使えば、除菌と脱臭を同時に行えて一石二鳥です。

収納容器の工夫とその効果

食品の匂い移りを防ぐには、収納容器の使い方も非常に重要なポイントです。

ジッパーバッグだけでなく、密閉性の高いハードタイプの保存容器を使うことで、外部の匂いの侵入を大幅に抑えることができます。

また、匂いが強い食品(カレー・魚・肉など)は、二重に密閉することも効果的です。

さらに、容器に日付や中身を記したラベルを貼ることで、早めに消費する意識が高まり、劣化や匂いの発生を防ぐ助けにもなります。

収納の仕方次第で冷凍庫の清潔感は格段にアップするため、匂い対策の一環としてぜひ見直したい習慣です。

冷凍庫の匂いがつく食品の特性

冷凍保存は食品の鮮度を長く保てる便利な方法ですが、保存方法によっては「冷凍庫の独特な匂い」が食品に移ることがあります。

特に匂いの強い食材や水分が多いものはその影響を受けやすく、味や風味が損なわれる原因にもなります。

この章では、冷凍焼けや匂い移りの起こりやすい食品の特徴、さらに具体的な対策法について解説していきます。

冷凍焼けが及ぼす食品の変化

冷凍焼けとは、食品の表面が乾燥し白く変色する現象で、主に冷凍庫内の空気との接触や温度変化によって引き起こされます。

乾燥することで食品の組織が壊れやすくなり、調理後もパサついた食感になったり、風味が大きく損なわれたりすることがあります。

さらに、この状態では外部の匂いも吸収しやすくなり、冷凍庫の臭気が染みつきやすくなるため注意が必要です。

特に肉や魚、練り物などは冷凍焼けによる品質低下が顕著に表れやすく、しっかり密封して保存することが重要です。

匂いが移りやすい食品リスト

匂いが移りやすい食品には、脂肪分が多く空気を含みやすい肉類や魚介類、柔らかい食感のパン類、さらには水分量の多い野菜やフルーツなどがあります。

特にひき肉、ウインナー、切り身の魚、シュークリームやケーキなどのスイーツ系冷凍食品も要注意です。

これらの食品は冷気の流れを受けやすく、他の食品の臭いを吸収しやすい構造をしています。

逆に納豆やキムチなど、もともと匂いが強い食品は「発する側」になりやすいため、同じスペースでの保存には十分な配慮が必要です。

野菜・肉類の匂い移り対策

匂いが移りやすい野菜や肉類には、保存前の下処理と保存容器の工夫が効果的です。

野菜は水気をしっかり拭き取り、ブランチング(軽く茹でる)してから密閉袋に入れることで、酸化や匂い移りを防げます。

肉類はトレーから出してラップに包み、さらにジッパー付き袋や密閉容器に入れて二重にするのが理想です。

また、保存前に小分けにしておくことで開封の回数を減らし、外気に触れる機会も抑えられます。

食品を種類別・用途別に整理して保存することで、冷凍庫内の匂いトラブルを未然に防ぐことができます。

匂いを防ぐ冷凍庫の整理術

冷凍庫に食品の匂いがこもる原因の多くは、保存方法の不備や収納状態の乱れにあります。

食品同士が密接に詰め込まれたり、パッケージが不完全だったりすると、臭いが漏れたり移ったりしやすくなります。

整理整頓された冷凍庫は、食品の鮮度維持にもつながるだけでなく、無駄なく効率的な保存が可能になります。

ここでは、大切な食材を守るための保存法や日々の使い方の工夫を紹介します。

大切な食品を守るための保存法

食品を冷凍保存する際は、「密封」と「小分け」が基本です。

食品はできる限り空気に触れないようにラップでぴったり包み、さらにジッパー付き保存袋や真空パックに入れることで、匂い移りや冷凍焼けを防げます。

また、食材の種類ごとに仕切りをつけたり、専用の保存容器を使って分類しておくと、取り出す際もスムーズです。

日付や内容を書いたラベルを貼ることで、管理もしやすくなり、長期保存による風味劣化のリスクも減らせます。

開け閉め時の注意点とコツ

冷凍庫の匂いトラブルは、ドアの開閉時に冷気が逃げ、温度が上がることで起こることがあります。

頻繁な開け閉めは湿気を取り込み、霜が付きやすくなるだけでなく、食品の劣化を促進させてしまいます。

できるだけ一度で目的のものを取り出せるよう、何がどこにあるかを把握した整理を心がけましょう。

トレーや仕切りケースを活用して「肉類」「野菜」「おかず」「冷凍ごはん」などのゾーン分けを行えば、視認性もアップし、無駄な開閉が減らせます。

フリージングテクニックで新鮮さを保つ

匂い移りを防ぎながら食品を新鮮に保つには、フリージング時のひと工夫が大切です。

たとえば、急速冷凍機能がある場合は活用し、できるだけ短時間で凍らせることがポイントです。

家庭用冷凍庫でも、金属トレイの上に食品を置いて冷やすと、熱が素早く伝わり品質の低下を抑えられます。

また、食品ごとに適した前処理(茹でる・下味をつける・油通しするなど)を施すことで、解凍後の食味や香りも良好に保たれます。

匂いを防ぐためにも、保存の工夫と一手間が重要です。

冷凍庫の匂いに関するよくある質問

冷凍庫の臭いトラブルは、冷凍焼けや食品の劣化だけでなく、食材そのものの香りや他の物質の臭い移りによっても発生します。

特に、あんこや保冷剤のように香りや成分が強いものが原因になるケースは少なくありません。

また、季節や使用頻度によって臭いが強く感じられることもあります。

ここでは、実際によくある冷凍庫の臭いに関する疑問とその対処法について詳しく解説します。

あんこの匂いがついた場合の対処法

冷凍保存したあんこは、独特の香りを持つため、他の食材に匂いが移ることがあります。

対処法としては、まずあんこを保存する際に二重包装を徹底しましょう。

ラップで密着させた上で、ジッパー付きの保存袋や密閉容器に入れるのが効果的です。

既に匂いが移ってしまった食品には、風通しのよい場所で自然解凍後にレモン汁や酢を少量加えて調理することで、匂いをやわらげることができます。

冷凍庫内の消臭も同時に行うと、再発を防げます。

保冷剤の臭いがついた場合の検討

保冷剤には化学成分や香料が含まれていることがあり、長期保存中に周囲の食品に独特な臭いが移ることがあります。

特に、保冷剤のパッケージに傷がある場合は要注意です。

臭いが移ってしまった際は、当該食品を廃棄するかどうかを慎重に判断する必要があります。

見た目や味に明らかな異常がなければ、加熱調理である程度カバーできますが、安全を優先しましょう。

今後は、保冷剤は食品と離して専用ケースに入れるなど、保存場所を分ける工夫が有効です。

冷凍食品の匂いが気になる時期とその対策

冷凍食品の匂いは、特に夏場など気温が高くなる時期や、冷凍庫の使用頻度が高くなる年末年始に強く感じられることがあります。

これは、開け閉めの頻度増加による温度変化や湿気の侵入が原因となり、臭いがこもりやすくなるためです。

対策としては、冷凍庫の整理整頓と密閉保存を徹底し、脱臭剤や重曹の設置で空気を清浄に保つことが効果的です。

また、定期的な掃除と庫内温度のチェックも、匂いの発生を抑えるために欠かせません。

まとめ:冷凍庫の匂い対策の総括

冷凍庫の匂いは、食品の保存状態や庫内の衛生環境に密接に関わっています。

匂い移りを防ぐためには、日常的な整理整頓、密閉保存、定期的な掃除といった基本を守ることが最も重要です。

また、脱臭アイテムや重曹などを活用し、冷凍庫内の空気を清潔に保つ工夫も効果的です。

ちょっとした意識と習慣の改善によって、食材の品質を守り、無駄な廃棄も防げるようになります。

冷凍庫の匂いに悩んだときは、今回紹介したポイントを参考にして、すぐに対策を始めましょう。